Publication : 23 janvier 2019

Nous avons déjà traité, dans les deux premiers articles consacrés aux ordonnances Macron, de la négociation collective et la simplification des IRP avec la mise en place du CSE. Ce dernier article traite du troisième sujet central de cette réforme : la flexibilisation des ruptures de contrat de travail. C’est ici sans conteste le sujet le plus polémique. L’ordonnance 3 s’intitule pudiquement « prévisibilité et sécurisation des relations de travail » mais recèle en son sein une panoplie favorisant l’arbitraire et la précarité :

- mise en place d’un barème obligatoire pour l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- simplification de la procédure de licenciement,

- assouplissement des conditions du licenciement pour motif économique,

- facilitation des ruptures d’un commun accord.

Barèmisation des indemnités prud’homales

La loi instaure à présent des minima (planchers) et maxima (plafonds) d’indemnisation en réparation du préjudice d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Auparavant, l’indemnité minimale était équivalente aux 6 derniers mois de salaire et aucun plafond n’existait. Dans le cas particulier d’Entreprises de moins de 11 salariés ou d’une ancienneté < 2 ans, l’indemnité était fixée en fonction du préjudice subi par le salarié, sans notion de valeur plancher.

Dorénavant, un barème s’impose au juge prud’homal pour tout licenciement lorsque :

- le licenciement du salarié est reconnu comme sans cause réelle et sérieuse,

- et que la réintégration du salarié est refusée par l’une ou l’autre des parties.

Les Indemnités plancher et plafond sont fonction de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.

Le plafond varie en fonction de l’ancienneté : de 1 mois pour les salariés de moins de 1 an d’ancienneté, à 20 mois pour les salariés de 30 ans d’ancienneté et plus.

Pour les entreprises de 11 salariés ou plus, le plancher est fixé à :

- 1 mois de salaire à partir d’un an d’ancienneté ;

- 3 mois de salaire à partir de deux ans.

Le barème plancher est différent dans les entreprises de moins de 11 salariés : les seuils y sont réduits (voir ci-contre).

Par exception, aucune limite ne s’applique aux prud’hommes dès lors que le juge constate que le licenciement est nul suite à un harcèlement (harcèlement moral ou sexuel), une discrimination ou une atteinte aux libertés fondamentales du salarié (violation du statut protecteur, droit de grève). Dans ces cas, les prud’hommes sont libres de fixer le montant des indemnités prud’homales : le plancher d’indemnisation reste dans ce cas fixé à 6 mois de salaire, sans montant maximum. Il en est de même en cas de violation des règles applicables aux droits de la femme enceinte et aux accidents du travail ou maladies professionnelles.

Ce barème s’applique par contre en cas de résiliation judiciaire ou de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, sauf si cela produit les effets d’un licenciement nul.

La loi prévoit également que le juge prud’homal pourra tenir compte des indemnités conventionnelles de licenciement versées par l’employeur. C’est-à-dire que le jugement peut englober dans la somme due au titre d’indemnité liée au licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse l’indemnité de licenciement perçue par le salarié, si elle est supérieure au minimum légal prévu par la réforme. Mais contrairement à l’application du barème qui est une obligation, cette prise en compte des indemnités conventionnelles ou contractuelles déjà perçues n’est qu’une possibilité ouverte au juge prud’homal qu’il peut décider ou non d’appliquer.

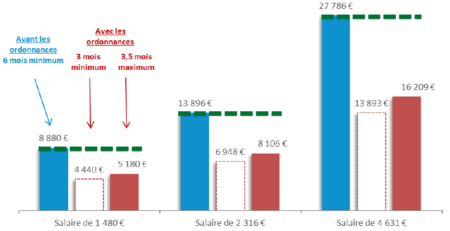

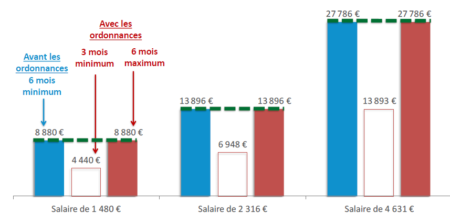

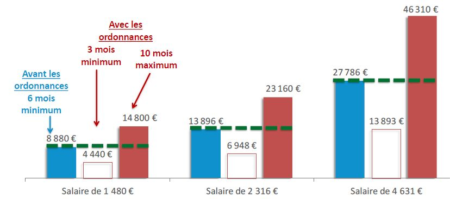

La mesure concrètes des impacts en images

Voici une illustration du parallèle des plafonds imposés par la réforme avec la situation précédent les ordonnances, pour les entreprises de 11 salariés et plus, et en fonction de l’ancienneté du salarié (2, 5, et 10 ans) :salarié ayant 2 ans d’ancienneté : plafond inférieurs aux minima antérieurs

salarié ayant 5 ans d’ancienneté : possibilité d’atteindre entre 50 et 100% du minimum antérieur

salarié ayant 10 ans d’ancienneté : un intervalle qui enserre le minimum antérieur

Et ce n’est pas tout…

D’autres régressions de seuils sont aussi à noter dans les cas suivants :

- l’indemnité minimale en cas de nullité du licenciement économique passe de 12 à 6 mois,

- celle de la mise à mal de la priorité de ré-embauchage passe de 2 mois à 1 mois,

- en cas de licenciement d’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en violation des règles protectrices ou relatives à l’inaptitude, l’indemnité est réduite de 12 à 6 mois de salaire minimum.

Un point noir … bientôt écarté pour de bon ?

Nous sommes clairement opposés à cette barèmisation, qui porte atteinte au principe de réparation intégrale du préjudice. Les planchers sont catastrophiquement bas, l’esprit est donc là de « contraventionner » en quelque sorte le licenciement. Celui-ci, qui demeure lié à l’aptitude professionnelle pour ce genre de motif, est soumis à un droit arbitraire. En abaissant le coût du préjudice, on affaiblit l’obligation d’adapter le salarié. En pratique, cela supprime la garantie des 6 mois de salaire minimum qui était octroyée au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. La mission même des juges est remise en cause aux prud’hommes comme devant les cours d’appel puisqu’ils sont limités dans leur capacité d’évaluation réelle du préjudice. Seule l’ancienneté est prise en compte pour évaluer le préjudice, sans qu’il soit possible de prendre en compte la situation professionnelle, familiale, ou encore l’âge du salarié. De même, on devrait pénaliser davantage l’employeur qui n’aurait pas respecté l’obligation de formation vis-à-vis du salarié injustement licencié. Et à SPIE Infoservices, cela est chose plutôt courante… Enfin, on peut aussi voir que pour les salariés qui ont peu d’ancienneté et un salaire modeste, les dommages et intérêts seront sans doute moins élevés que les coûts induits par la démarche judiciaire.

Après Troyes, Amiens et Lyon en décembre 2018, le conseil des prud’hommes de Grenoble a refusé sur un dossier en ce mois de janvier 2019 d’appliquer le barème des indemnités imposé par les ordonnances Macron. Les jugements rendus expliquent considérer que les dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail, qui fixe des plafonds d’indemnités versées pour licenciement abusif en fonction de l’ancienneté du salarié sont « contraires à la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) car elles ne fixent pas une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ». A suivre donc…Augmentation des indemnités légales de licenciement : une contrepartie insuffisante En guise de contrepartie, deux mesures sont venues impactées positivement les indemnités légales de licenciement :

- un salarié licencié (hors faute grave ou lourde) bénéficie d’une indemnité de licenciement dès lors qu’il compte 8 mois d’ancienneté (contre 1 an précédemment).

- le niveau de l’indemnisation légale en cas de licenciement se détermine par le calcul suivant :

- 25% (contre 20% précédemment) du salaire de référence (mensuel) et ce par année d’ancienneté jusqu’à la 10ème année d’ancienneté;

- au-delà de la 10ème année d’ancienneté, on ajoute à cette somme 1/3 du salaire de référence par année d’ancienneté (inchangé).

Bien évidemment, le comparatif avec l’indemnité conventionnelle demeure (SYNTEC en ce qui nous concerne) : il faut toujours pour l’employeur appliquer l’indemnité la plus favorable entre l’indemnité légale et l’indemnité conventionnelle. Il faut signaler que ce nouveau taux d’indemnité légale vaut aussi dans le cas des ruptures conventionnelles.

Même s’il faut l’accueillir positivement, cette avancée est loin de contenter notre syndicat qui revendiquait 50% du salaire… Une mince contrepartie dans la masse d’évolutions négatives des ordonnances. Ces mesures sont destinées à sécuriser l’employeur et inciter les salariés à renoncer à une contestation prud’homale à l’égard d’un licenciement qu’il considère comme injustifié. A cet égard, les chiffres sont déjà bien révélateurs : la création alternative de la rupture conventionnelle en 2008 allié à la lourdeur administrative dissuasive de constitution d’un dossier ont fait chuter drastiquement le nombre de saisines de 229 000 en 2009 à 127 000 en 2017… Ce n’est pas terminé : gageons que l’ordonnance 3 portera ses fruits… Ce n’est pas pour autant que l’indemnisation réelle du salarié évolue positivement, bien malheureusement. Licenciement : droit à l’erreur sur le motif, délai de recours diminué

Des modèles

La loi a introduit la disponibilité de plusieurs modèles CERFA de lettres de licenciement, selon le type de rupture (motif disciplinaire, inaptitude, motif économique, motif personnel). L’objectif recherché est ainsi de réduire le risque de contentieux prud’homal.

Préciser les motifs

La motivation du licenciement subit aussi des changements. Auparavant, les motifs retenus et exposés dans la lettre de licenciement fixait les limites du litige qui pouvait ensuite être contesté par le salarié (motifs imprécis ou insuffisants) et aboutir sur un licenciement injustifié.

Dorénavant, l’employeur a la possibilité de préciser les motifs retenus pour licencier le salarié après l’envoi de la lettre de licenciement (pas d’en retirer ni d’en ajouter). Il peut notamment le faire à la demande du salarié qui souhaiterait obtenir des précisions quant au motif de licenciement. Ainsi, dans le cas d’un licenciement pour motif personnel ou économique :

- Le salarié dispose d‘un délai de 15 jours après la notification pour demander des précisions à l’employeur.

- L’employeur dispose alors d‘un délai de 15 jours pour répondre à la demande du salarié

- De sa propre initiative, l’employeur dispose d’un délai de15 jours après la notification pour préciser les motifs de licenciement.

Le motif, dans la lettre initiale, et tel qu’éventuellement précisé par la suite, fixe les limites du litige, c’est-à-dire que c’est sur ce motif que le juge va rendre sa décision en cas de contentieux. L’insuffisance de motivation ne suffit plus, à elle seule, pour que le licenciement soit reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse. Elle sera sanctionnée par le versement d’une indemnité maximale d’un mois de salaire.

Quel intérêt pour les parties ?

Les motifs de licenciement fixant les limites du litige, cette disposition permet d’octroyer une seconde chance à l’employeur visant à garantir une cause réelle et sérieuse à son licenciement. Faute de quoi, l’insuffisance de motivation sera réparée avec une indemnité ne pouvant excéder un mois de salaire correspondant à celle due en cas d’irrégularité de procédure. L’intérêt d’une telle demande de précisions pour le salarié est donc de pouvoir faire valoir par la suite que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’être indemnisé en conséquence.

Bon à savoir…

Cette disposition n’aurait rien d’alarmante si l’on oublie les étapes intermédiaires : la possibilité de rajouter des motifs non évoqués lors de l’entretien préalable a été supprimée de la version finale des ordonnances à la demande de la CFDT. Vous pouvez donc voir à quoi les salariés ont échappé… Il subsiste toujours un scandale absolu : l’employeur reste dispensé de faire connaître ses motifs avant la tenue de l’entretien préalable. Le salarié, et son représentant, ne disposent donc toujours d’aucun temps pour préparer la défense.

Harmonisation à la baisse des délais de contestation de la rupture

Auparavant, le délai de contestation était de deux ans sauf pour le licenciement économique (12 mois). Dorénavant, toute contestation portant sur le licenciement se prescrit au terme de 12 mois. En souhaitant que cette évolution s’arrête un jour car avant 2008 le délai de prescription était de … 30 ans ! Il a été réduit à 5 ans à cette époque puis à 2 ans en 2013. Il n’y pas pas de modification sur les délais relatifs aux situations suivantes :

- le recours portant sur l’exécution du contrat de travail : 2 ans

- la dénonciation d’un solde de tout compte : 6 mois

- le rappel des salaires : 3 ans

- les cas de harcèlement et de discrimination : 5 ans

- les contentieux en cas de dommages corporels à l’occasion de l’exécution du travail : 10 ans

Bon à savoir

La CFDT s’est battue dans les concertations pour que le délai de contestation des ruptures de contrat ne soit pas réduit à 6 mois comme il en a été longtemps question. Cela aurait été proprement scandaleux quand on sait de plus que le délai moyen de recours de nos adhérents est de 17 mois. Encore un pas de plus donc pour diminuer le nombre de saisine du conseil des prud’hommes… Il faut donc tous avoir à l’esprit ce nouveau délai au risque de ne plus pouvoir agir en cas réaction tardive.Licenciement économique : facilité par l’affaiblissement du motif

Un changement est intervenu concernant le périmètre d’appréciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou nécessité de sauvegarder la compétitivité (les justifications du licenciement économique). Celui-ci est fortement réduit si l’entreprise appartient à un groupe transnational.

Alors qu’auparavant ces difficultés étaient appréciées à l’échelle des autres entreprises du groupe tout entier (potentiellement l’échelle mondiale), ces difficultés seront désormais comparées à la situation des entreprises appartenant au même secteur d’activité et établies sur le territoire national.

Si l’appartenance au même secteur d’activité est un élément de comparaison pertinent, il est en revanche dangereux, dans une économie mondialisée, d’apprécier les difficultés économiques d’une multinationale sur le seul périmètre français. Alors même que l’on défend une Europe sociale on prend le risque de mettre en concurrence des filiales européennes. D’autant plus que les groupes peuvent, en toute légalité et sans frauder, organiser les difficultés d’une entreprise en distinguant centre de coût et centre de profit. Il n’y a aussi rien de plus aisé que de modifier les prises de bénéfices pour changer artificiellement une situation dans une filiale. Bien que la loi ne l’indique plus, le périmètre d’appréciation des difficultés économiques peut être étendu par le juge, en cas de fraude de l’employeur visant à “provoquer” ces difficultés.

Reclassement allégé

D’autre part, les obligations en matière d’offres de reclassement en cas de licenciement économique sont modifiées. Alors qu’auparavant il fallait une information écrite et individuelle au salarié, l’employeur a désormais la faculté de communiquer les offres de reclassement « par tout moyen, via une liste ». Cela représente un risque pour le salarié de ne pas bénéficier de l’information nécessaire pour pouvoir se positionner sur ces offres en temps utile. La loi supprime également la possibilité pour le salarié de demander à connaître d’éventuelles offres de reclassement hors du territoire français.

Critères d’ordre des licenciements

Désormais, pour tous les licenciements économiques, même les « petits licenciements économiques collectifs » (moins de 10 salariés sur une période de 30 jours), le périmètre d’appréciation des critères d’ordre des licenciements ne peut être inférieur à la zone d’emploi où se situent un ou plusieurs établissements de l’entreprise. Il peut être fixé par accord collectif.

Licenciement avant reprise possible pour toutes les entreprises

Désormais, en cas de repreneur, l’exception à l’obligation de transférer les contrats de travail est élargie. Il est ainsi permis de procéder à des licenciements avant le transfert d’une entité économique autonome à toutes les entreprises soumises à l’obligation de négocier un PSE (soit à partir de 50 salariés). Ce seuil est très bas et on peut craindre que les financements pour les mesures d’accompagnement des salariés soient limités par les capacités des entreprises.

La consultation du CSE

Pour les « petits licenciements économiques » (moins de 10 salariés sur une période de 30 jours), la loi fixe à un mois le délai dont dispose le CSE pour rendre son avis sur un projet de licenciement économique. Pour les « grands licenciements économiques » (10 et plus), le CSE pourra recourir à une expertise multi-domaines : économique, comptable mais aussi juridique ou technique (conditions de travail, santé et sécurité).

Dans les deux cas, l’employeur devra préciser au CSE les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou des conditions de travail. La possibilité pour le CSE de mandater un expert pour aider les OS dans la négociation du PSE est maintenue.Nouveaux modes de ruptures amiables : RCC et congé de mobilité, les soupapes de l’emploi

La loi instaure la rupture du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre d’accords collectifs, une nouvelle section dans le chapitre « autres cas de rupture » du Code du Travail. Deux dispositifs sont prévus : le congé de mobilité (qui étaient jusqu’à présent mis en oeuvre dans les entreprises de plus de 1 000 salariés qui procèdent à des licenciements économiques), et les accords portant sur la rupture conventionnelle collective (RCC) qui s’inspirent des plans de départs volontaires autonomes. Un coup de pouce aux employeurs pour créer des cadres moins contraignants que le PSE (plan de sauvegarde de l’emploi, qui demande une justification économique) et encourager des départs volontaires négociés.

Le congé de mobilité

Son recours est donc étendu et doit s’inscrire dans le cadre d’un accord collectif de GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) ou d’un accord portant sur la RCC (voir ci-après). il est alors possible de proposer un congé de mobilité au salarié. Son objectif est de favoriser le retour à un emploi stable par un accompagnement, des formations et des périodes de travail (dans l’entreprise d’origine ou dans une autre entreprise).

Le congé de mobilité peut être proposé par toute entreprise :

- d’au moins 300 salariés

- ou de dimension communautaire : au moins 1000 salariés dont au moins un établissement d’au moins 150 salariés en France.

L’accord collectif doit obligatoirement prévoir :

- la durée du congé ;

- les conditions pour en bénéficier ;

- les modalités d’adhésion du salarié au dispositif proposé notamment l’expression de son consentement écrit et les engagements réciproques ;

- les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre le salarié et l’employeur, ainsi que le délai de rétraction des parties (si le congé de mobilité est prévu par accord portant RCC) ;

- l’organisation des périodes de travail ;

- les conditions auxquelles il est mis fin au congé ;

- les modalités d’accompagnement des actions de formations envisagées ;

- le niveau de la rémunération versée pendant le congé ;

- les conditions d’information des IRP ;

- les indemnités de rupture du contrat à l’issue du congé, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales en cas de licenciement économique.

Le salarié qui accepte un congé de mobilité voit son contrat de travail rompu à l’issue du congé, cette rupture n’étant assimilable ni à un licenciement, ni à une démission. L’employeur informe l’administration des ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité.

La RCC

La loi autorise, par accord collectif majoritaire, la possibilité de prévoir une “rupture conventionnelle collective” qui s’apparente à un plan de départs volontaires dit autonome, en dehors de tout licenciement, avec pour objectif de supprimer des emplois, mais sans se soumettre aux obligations liées au PSE.

L’accord collectif, soumis à validation et suivi par l’autorité administrative, devra prévoir certaines dispositions obligatoires :

- le nombre maximal de départs envisagés ;

- les conditions à remplir pour en bénéficier ;

- les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;

- les modalités de candidature au départ des salariés ;

- les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre le salarié et l’employeur et de rétractation des parties

- les modalités de calcul des indemnités de rupture qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales en cas de licenciement ;

- des mesures d’accompagnement et des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés, notamment des congés de mobilité, des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience (VAE) ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ;

- les modalités de suivi de la mise en oeuvre de l’accord ;

- les modalités d’information du CSE.

Une étape de plus vers la flexisécurité

La matière de ces dispositifs était ici déjà existante. Les congés de mobilité et les plans de départs volontaires rebaptisés “Ruptures conventionnelles collectives” sont déjà des classiques du PSE. À la différence du droit actuel, ces RCC reposent ici à la fois sur l’accord entre les partenaires sociaux de l’entreprise et sur le strict volontariat des salariés.

Côté flexibilité, la gestion des effectifs tend à devenir un acte banal de la gestion de l’entreprise, qui peut s’affranchir de certaines obligations relatives à la mise en place d’un PSE :

- procéder à des licenciements collectifs pour un motif économique qu’il n’est plus besoin de justifier ;

- prévoir des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements ;

- prévoir des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ;

- obligation de reclassement.

Côté sécurité, l’accord doit définir les mesures de mise en oeuvre des dispositifs d’accompagnement au reclassement externe des salariés. Par ailleurs, la rupture du contrat consécutive à un congé de mobilité ou un départ volontaire dans le cadre d’une RCC ne prive pas le salarié du droit à l’indemnisation chômage. En effet, ces ruptures ne sont ni un licenciement, ni une démission, mais des ruptures d’un commun accord qui ouvrent droit à l’assurance chômage.

Malgré tout ces modes introduisent les effets pervers ou les difficultés suivantes :

- l’employeur se fixe certainement des objectifs à atteindre en termes de nombre d’emplois à supprimer, faute de quoi la négociation pourrait laisser place à un PSE si l’administration le permet toutefois,

- le recours à l’expertise dans ce cadre n’est plus un droit et sa prise en charge peut relever du CSE,

- le risque est fort d’une utilisation dévoyée des RCC au service d’une gestion des âges, ou des qualifications : un moyen de rajeunir la population salariée ou de modifier son niveau de qualification sans s’embarrasser de développer une politique des compétences

- plutôt qu’une anticipation/prévision de l’évolution des emplois et des compétences, la GPEC se colore fortement d’un accompagnement des suppressions d’emplois. C’est une vision de la GPEC contraire à celle de la CFDT : on reste dans une logique de postes (à supprimer en l’occurrence) et non dans une démarche compétences (les compétences individuelles et collectives considérées comme une richesse à entretenir et développer) et de préservation de l’emploi. On pourrait ainsi la rebaptiser GPSEC : gestion prévisionnelle de la suppression de l’emploi et des compétences…

Privilégier l’emploi ou le reclassement ?

Les accords prévoyant des « ruptures d’un commun accord » correspondent à une logique qui peut entrer en contradiction avec la démarche des accords emplois devenus « de performance collective ». qui sont orientés vers la préservation et le maintien de l’emploi.

C’est cette dernière voie que la CFDT entend privilégier. Si toutefois, la première alternative est négociée, elle doit faire l’objet de solides contreparties et satisfaire notamment les points suivants :

- analyse préalable précise du projet présenté par la direction de l’entreprise par un recours à l’expertise,

- porter une attention soutenue sur les critères de départage des candidats au départ dans le cas d’une RCC pour vérifier qu’ils ne présentent pas de caractère discriminatoire notamment lié à l’âge ou à la qualification.

- s’assurer que l’administration dispose de toutes les informations en temps voulu en matière de contrôle des RCC afin de vérifier que l’usage n’est pas dévoyée et en mène pas à la mise en oeuvre d’un PSE

- mesurer l’alternative de proposer des départs volontaires inclus dans un PSE si les garanties sont jugées plus favorables.

- les mesures d’accompagnement au reclassement externe, la durée de ces mesures, tout ce qui vise à la sécurisation du retour à l’emploi doivent être à la hauteur des besoins des partants et de la réalité du marché de l’emploi local.

Le recours au télétravail favorisé : un vrai plus

La loi assouplit les conditions de mise en place du télétravail. Les principaux points à retenir sont les suivants :

- mise en place par accord collectif, à défaut par une charte ou à défaut d’un commun accord.

- suppression de toute référence à la notion de régularité, la loi autorise désormais le recours au télétravail de manière occasionnelle.

- le télétravail devient un “droit pour le salarié” qui peut demander à télétravailler ; l’employeur qui refuse doit alors motiver sa réponse. À l’inverse, un salarié peut toujours refuser de télétravailler.

- instauration d’une présomption légale d’imputabilité d’accident du travail pendant l’exercice de l’activité professionnelle

- suppression de l’obligation pour l’employeur de prendre en charge les frais inhérents au télétravail

D’une manière générale les évolutions proposées par l’ordonnance sont plutôt positives si l’on excepte le dernier point cité. Le cadre juridique proposé assouplit les conditions de recours au télétravail et tend à sécuriser tant les salariés que les employeurs, avec pour objectif d’en faire une modalité normale d’organisation du travail.

Pour tout savoir sur ce thème, nous vous renvoyons à notre article dédié.Conditions de recours au CDI de chantier ou d’opération : un répit avant un accord de branche

L’ordonnance crée un véritable cadre légal du CDI de chantier, jusqu’ici envisagé par le Code uniquement sous l’angle de sa rupture. Ce contrat, désormais intitulé « contrat de chantier ou d’opération » reste un CDI. La loi permet à tous les secteurs d’activité d’y avoir recours à condition qu’un accord de branche étendu le prévoie.

L’ordonnance sécurise les entreprises qui y avaient déjà recours, sans accord de branche, dans la mesure où elles se trouvaient dans des secteurs où son usage est habituel et conforme à l’exercice régulier de la profession (essentiellement BTP et Syntec).

Le contenu de l’accord de branche doit obligatoirement prévoir :

- la taille des entreprises concernées ;

- les activités concernées ;

- les mesures d’information du salarié sur la nature de son contrat ;

- les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement accordées aux salariés ;

- les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;

- les modalités adaptées de rupture du contrat lorsque le chantier ou l’opération ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.

L’accord de branche peut aussi prévoir une priorité de ré-embauchage en CDI au profit du salarié licencié à l’issue du chantier ou de l’opération. L’accord doit alors en fixer le délai et les modalités.

Les modalités de la rupture

Au terme du chantier ou de l’opération,

le contrat peut être rompu. Cette rupture repose sur une cause réelle et

sérieuse. L’employeur doit alors suivre la procédure prévue en cas de

licenciement pour motif personnel et non économique.

Dans l’hypothèse où le chantier n’aurait pas lieu, ou se terminerait de

façon anticipée, les modalités de rupture du contrat doivent avoir été

prévues par l’accord de branche.

Ce que l’on a évité

Lors des concertations, la CFDT s’est battue contre la pression de certaines organisations patronales qui demandaient le recours direct aux CDI de chantier par accord d’entreprise.

Dans la mesure où la rupture de ce contrat en fin de chantier fait échapper l’employeur aux dispositions relatives au licenciement pour motif économique et où cela reste un contrat précaire, il est nécessaire d’en cadrer strictement le recours. Le risque patent est de le voir se généraliser dans notre secteur où la précarité de l’activité de mission est répandue.

Il convient donc d’intégrer un maximum de garanties par une négociation de branche, si toutefois elle intervient :

- les motifs de recours à ce type de contrat, notamment la notion de chantier ou d’opération dans le secteur concerné ;

- les professions et postes éligibles ;

- les mentions obligatoires des contrats et notamment la mention expresse qu’il est conclu pour la durée d’un chantier ;

- une information/consultation des IRP ;

- une priorité de ré-embauchage en CDI au profit du salarié licencié à l’issue du chantier ;

- au terme du contrat, des garanties procédurales supplémentaires se rapprochant si possible des mesures de licenciement économique (indemnisation, obligation de reclassement, priorité de ré-embauchage, des mesures d’accompagnement, etc).

Prêt de main d’oeuvre à but non lucratif : attention aux dérives

La loi ouvre la possibilité, pour les entreprises ou groupes d’une certaine envergure (5 000 salariés au moins) de mettre ses salariés à disposition d’une entreprise, soit petite ou moyenne (jusqu’à 250 salariés), soit jeune (moins de 8 ans d’existence).

Ce prêt de main d’oeuvre à but non lucratif doit se faire de manière temporaire (sans pouvoir excéder 2 ans).

La loi impose la conclusion d’une convention de mise à disposition entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise prêteuse, et rappelle les droits du salarié mis à disposition. La mise à disposition ne peut être mise en oeuvre qu’avec l’accord exprès et écrit du salarié concerné.

À l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l’entreprise prêteuse.

L’employeur met à disposition du CSE les informations relatives au nombre de conventions de mise à disposition conclues et aux types de postes occupés dans l’entreprise utilisatrice par les salariés mis à disposition, dans le cadre de la BDES.

Conçu à l’origine pour permettre la mise à disposition de salariés de grandes entreprises auprès de “start up” pour les aider à se lancer, le dispositif mis en place paraît trop large par rapport à l’objectif initialement affiché, d’autant que la loi de ratification étend d’avantage son champ d’application. Pour la CFDT il aurait fallu limiter cette possibilité aux entreprises cumulant les deux critères : moins de 8 ans d’ancienneté ET moins de 250 salariés. Il convient d’être vigilants sur la pratique des employeurs pour éviter les dérives.